Il popolo Masai

Il territorio compreso tra i monti Kenya e Kilimanjaro, caratterizzato da ottimi pascoli e da un habitat naturale nel quale si concentra un abbondante selvaggina, rappresentò il motivo principale delle successive migrazioni delle tribù di pastori-guerrieri di ceppo Camito-Nilotico provenienti dal nord. Antropologicamente questo gruppo si caratterizzò in passato da una fusione di caratteri etiopico-camiti e nilotici e ben presto si impose come gruppo culturale, oltre che fisico, diffondendosi in una vasta area tra Kenya e Tanzania. Questi pastori-guerrieri, costantemente alla ricerca di buoni pascoli ove insediarsi, penetrarono nell’area kenyota e si imposero con la forza delle armi alle popolazioni originarie, incuneandosi in una vasta regione abitata da gruppi Bantù, contro i quali si sono scontrati a lungo, ma con i quali hanno avuto anche profondi scambi culturali. Indubbiamente quello masai è il gruppo di gran lunga più rappresentativo dei Camito-Nilotici, avendo conservato intatti tutti i caratteri fisici e culturali dell’antico gruppo originario, presenta come un incontro tra i caratteri della famiglia linguistica nilotica e quella camitica (Galla-somala). Sembra che i masai penetrarono prima nell’area sudanese-ugandese e si organizzarono in un insieme di tribù ben coordinate tra loro imponendosi a tutte le altre popolazioni, differentemente da altri gruppi immigrati che, invece, si frazionarono in una miriade di tribù indipendenti e quindi facilmente assimilabili. Tuttavia questo primo stanziamento non durò molto, perché la pressione dei Galla e bari, organizzati in potenti complessi tribali, spinsero i masai ancora più a sud, nell’attuale area. Non ripeterono l’esperienza di sedentarietà completa avuta precedentemente e si organizzarono in seminomadismo funzionale alla ricerca e allo sfruttamento ciclico di pascoli, nonché alla razzia, pratica nella quale i masai divennero ben noti a tutte le altre tribù della regione.

Tribù Masai in Kenya

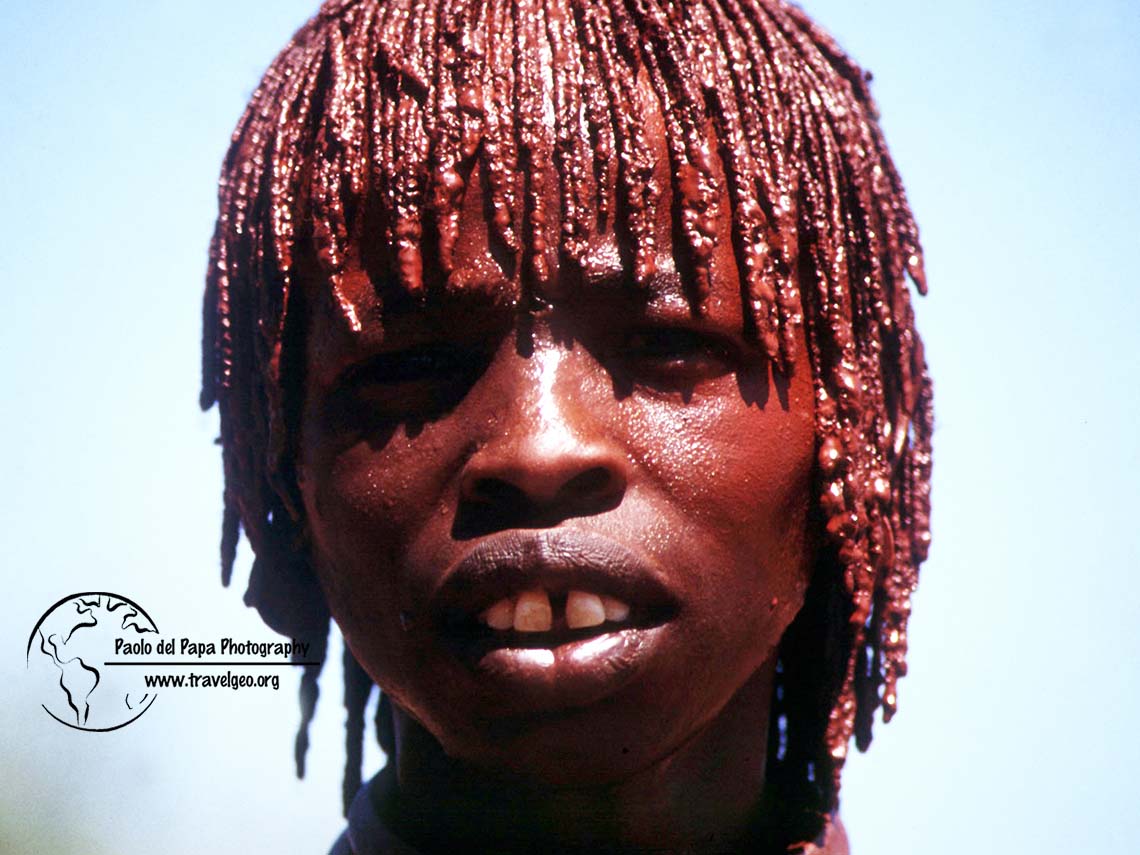

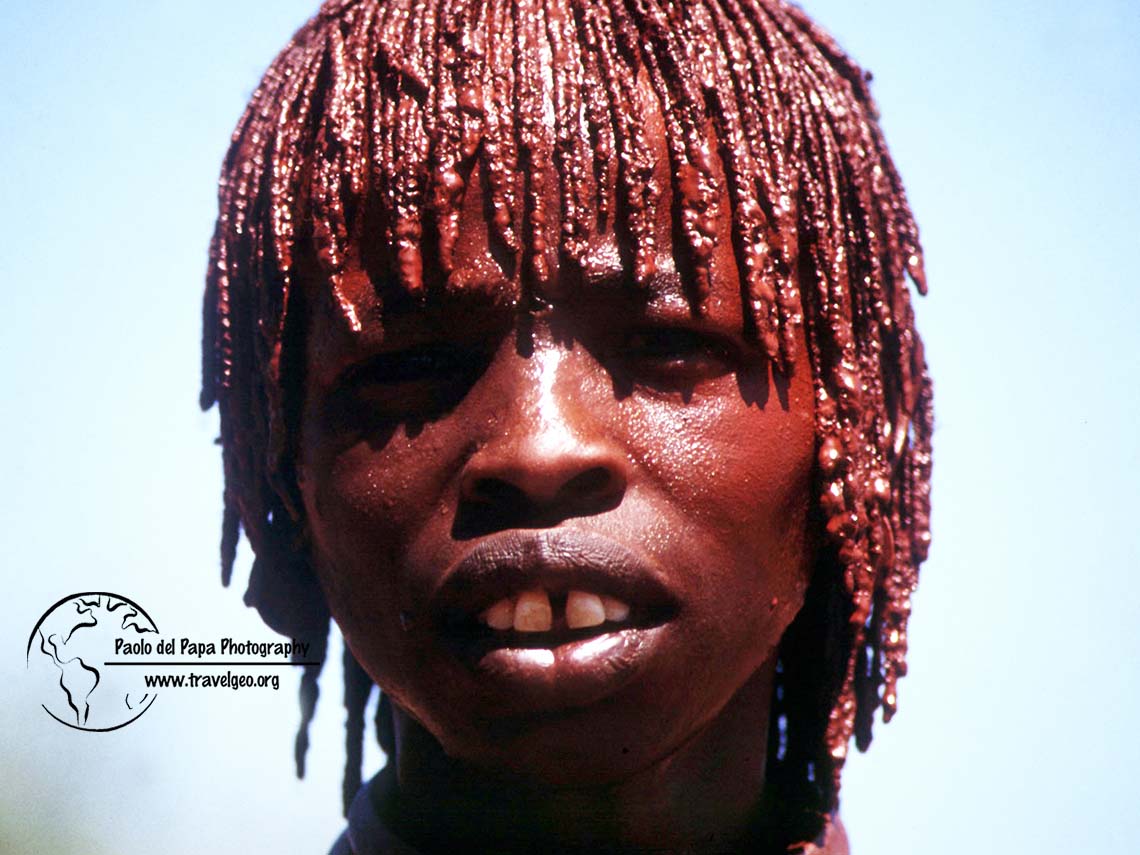

Nella seconda metà del XIX secolo la potente organizzazione dei pastori-guerrieri masai dominava una vastissima area che andava dal Kenya settentrionale alla Tanzania e addirittura giunsero a minacciare le colonie commerciali. La grande area dominata dai masai fino alla fine del secolo scorso si restrinse notevolmente in seguito alla colonizzazione europea e all’espansione agricola dei tradizionali nemici kikuyu su gran parte delle aree di pascolo, fino ad acquistare le dimensioni attuali, tuttavia ciò non condizionò culturalmente i masai che continuarono la loro vita di pastori-guerrieri seminomadi rifiutando qualsiasi mescolanza etnica e culturale. Solo alcune tribù masai furono costrette alla sedentarietà e all’agricoltura, attività disprezzata dalle altre, in seguito ad epidemie e sconfitte belliche, come gli oikop (Lago Natron), njemps (Baringo), che hanno conservato però tutti gli altri aspetti di cultura masai tradizionale, mentre invece i taveta sono stati quasi interamente assimilati dai vicini gruppi bantù. La mitologia masai fa risalire al mitico figlio di Noiterokop, Maasinda, l’antenato che originò la stirpe, egli ebbe sei figli, ognuno dei quali fondò un dan e gli dettò le leggi. Uno dei principali eroi leggendari della ricca mitologia di questo popolo è Menelik, figlio della regina di Saba e Salomone (palese riferimento alle antiche origini camite di questo popolo) che guidò la grande migrazione e la conquista del territorio meridionale, poi salì sul Kilimanjaro e scomparve nel cratere Kibo portando con sé tutte le ricchezze conquistate. Da quel momento il Kilimanjaro fu sacro ai masai ed ogni ricchezza, oltre il bestiame, andò perduta; solo quando sulla terra ricomparirà un discendente dell’eroe mitico tutti i tesori torneranno ai masai compreso il sacro scettro del re Salomone, e sarà ripristinato il dominio su tutto l’antico territorio. Il bestiame rappresenta l’unico bene dei masai, come di tutte le altre popolazioni di allevatori per le quali non è solo l’unico riferimento economico, ma è anche lo strumento della tradizione, l’elemento cioè attraverso il quale tutta la cultura e la saggezza degli antenati rimane viva, perché essa si basa sul modo di trattare, scambiare, curare, organizzare il bestiame e tutta la vita di un masai ruota attorno a questa idea essenziale. La religione è basata sul culto del dio-creatore Ngai, letteralmente «pioggia» in idioma masai, che come la pioggia appunto, può abbandonare temporaneamente la sua residenza in ciclo per aiutare i suoi figli sulla terra. Ngai è sceso più volte sulla terra per intervenire sulle cose del mondo, una delle sue prime venute fu in una remota età mitica dominata dal disordine: condusse con sé il suo bestiame e ne fece dono ai masai che diventarono allevatori, mentre l’altro popolo che abitava il mondo, i dorobo diventarono cacciatori. Per tale mito la razzia non solo è delitto, ma è obbligo per ogni masai, dato che non fa che riappropriarsi del bestiame che Ngai aveva dato solo a loro e a nessun’altra razza. La religiosità masai, più che alla ritualità vera c propria, si accompagna alla magia gestita dagli stregoni che, pertanto, possiedono grande prestigio e autorità. Molti elementi naturali, come serpenti, animali vari, alberi, erba, sono considerati sacri perché veicoli con i quali si può comunicare con la divinità, così come alcune semplici azioni, come sputare che è anche un segno di rispetto e saluto. L’alto rango assegnato agli stregoni è confermato anche dal fatto che solo essi, assieme ai capi tribù, hanno il diritto di essere sepolti, mentre tutti gli altri defunti vengono abbandonati nella boscaglia, com’ è d’uso per gran parte delle popolazioni dell’Africa Orientale. L’organizzazione sociale è fondata sulla famiglia patriarcale, la struttura clanica è presente come elemento aggregante della parentela e dei vincoli di sangue, tuttavia il da masai non è esogamo e tantomeno totemico. Sebbene sia presente un «sistema di gruppi di età», esso non sembra rivestire quel ruolo essenziale che ha per altre popolazioni, non è associato a ritualità rilevante ed ha carattere esclusivamente pratico-funzionale. Il sirit è il gruppo di guerrieri, più sirit sono raggruppati nell’ol-osho o gestito da un consiglio di anziani, a loro volta raggruppati in confederazione o tribù. Attualmente le confederazioni n’iasai esistenti sono quelle loitai, kaputie, kinopop e samburu, quest’ultima un tempo assai potente dominava dal lago Turkana alla area di Nairobi, mentre attualmente è limitata alla zona più settentrionale dell’antica zona d’influenza. Le tribù di pescatori el molo del T rkana sono imparentate con questa confederazione masai; le confederazioni più settentrionali aikipiak e il wuasin-kishu sono completamente estinte. Nell’organizzazione sociale dei masai, oltre al capo tribù, grande importanza riveste quello che ho finito «stregone». In realtà colui che padroneggia la magia, che conosce i segreti della natura e degli uomini, che può entrare in contatto con le divinità, è molto di più di un uomo medicina, è l’ol-oiboni o laibon. Anche per ciò che riguarda questa primaria figura della società masai è il mito che ne giustifica il ruolo di cui è stato investito direttamente da Ngai. Molto dopo che Ngai fece dono ai masai del bestiame, vi fu un periodo di siccità che minacciava le mandrie, allora il benex olo Ngai mandò sulla terra il vecchio Ole Mweia che aveva il potere di provocare la pioggia e scrutare il destino degli uomini per aiutare i suoi figli. Da quel momento i masai hanno sempre avuto un laibon, un profeta con capacità e poteri particolari che fa da intermediario tra le necessità della tribù e il buon dio Ngai. Il laibon, inoltre, è il depositario della tradizione orale è quindi il più saggio della tribù il solo che può consigliare oculatamente qualsiasi decisione individuale e collettiva, è colui che riceve direttamente dalla divinità i segni, che solo lui è in grado di decifrare, di benevolenza, aiuto, Mweia, perciò tutti i laibon appartengono al medesimo dan, Egli interviene nelle controversie giuridiche e, soprattutto, assolve le funzioni di un oracolo leggendo il futuro nella disposizione di sassi che getta in terra o dalle interiora di una capra, secondo complicati schemi che hanno un riferimento ideale al numero nove, magico perché è quello degli orifizi ‘del corpo, laddove ciò è avviene la comunicazione tra «interno» ed «esterno» nell’uomo, tra Spirito e Natura. Dopo il laibon ed il capo tribù, per rango vengono i moran la casta formata dai più coraggiosi ed abili pastori-guerrieri della tribù. Essi sprezzano qualsiasi pericolo che, anzi, vanno cercando per misurare il coraggio cacciano il leone con la lancia ed amano pavoneggiarsi con la criniera del re della savana quando ne uccidono uno. I moran possiedono dei privilegi rispetto agli altri componenti della tribù come ad esempio il fatto che possono cibarsi di carne bovina, interdetta a chiunque, o accompagnarsi con tutte le donne non sposate. Per entrare nella casta dei moran occorrono particolari capacità e coraggio, nonché abilità nell’uso delle armi.L’iniziazione avviene in due gruppi, quello di «destra» e quello di «sinistra», gli anziani vengono lavati rasati e purificati e viene sacrificato un bovino, poi ciascun giovane deve abbattere un albero che viene in seguito piantato davanti alla sua abitazione dalle giovani donne non maritate. Solo il terzo giorno, dopo la suddivisione in gruppi all’iniziato viene praticata la circoncisione. Qualche giorno più tarsi deve uccidere alcuni uccelli per ornarsi il capi rasato e compire con frecce spuntate le ragazze che incontra, dopo di che si costruisce la Manyatta, come è chiamata la capanna masai. Ancora molto diffusa è la danza dei moran, un movimento circolare ritmato dal canto dei giovani guerrieri da una parte e dalle fanciulle dall’altra, entro cui i morani danno prova di energia e abilità spiccando alti balzi a piè pari, mentre le donne muovono il capo avanti e indietro seguendo il ritmo dei tamburi. Un gruppo di moran iniziati assieme fa vita collettiva: mangiano, dormono e cacciano sempre insieme; generalmente si rimane nella casta dai quindici ai venti anni privilegiando sempre i rapporti con i propri compagni di iniziazione. I villaggi masai sono generalmente in posizione strategica, anche se gli scontri armati sono terminati e le razzie vanno diminuendo, facendo «rammollire» i moran, come qualcuno ha osservato; infatti i gruppi di guerrieri difficilmente vivono in campi isolati con bestiame, serve e concubine come un tempo. Il moran non può sposarsi e fino a poco tempo fa, non poteva vivere nel villaggio, ma doveva essere nutrito e accudito in tutto. Ai guerrieri dovevano essere concesse fanciulle in età prepuberale per le loro necessità sessuali che poi venivano riconsegnate ai parenti per far loro recidere il clitoride e dare in moglie a uomini del villaggio, una volta raggiunta la pubertà. Questo particolare aspetto della precocissima sessualità femminile tra i masai è ancora ampiamente presente e, generalmente, l’attività sessuale per una fanciulla inizia sempre tra gli otto e i dieci anni. Attualmente questi vivono nel villaggio vero e proprio, pur conservando ancora i tradizionali previlegi e regole. Il villaggio ha la tipica struttura a kraal, un accampamento recintato da arbusti e piante spinose entro cui vengono rinchiusi anche gli animali per la notte. L’abitazione è fatta con un’intelaiatura rivestita di pelli e fango, spesso esternamente ricoperta di sterco di bovini, che assomiglia ad un tunnel. Nell’ambito del villaggio le attività sono quasi esclusivamente quelle relative alla vita quotidiana, e ovviamente, al bestiame, pochissime quelle di artigianato che è limitato alla fabbricazione di cesti ed elementari suppellettili; presente anche una attività metallurgica, soprattutto per la fabbricazione di armi, ad opera del il-kunono, i fabbri, che sono inseriti in una casta disprezzatissima da tutti, i moran hanno perfino repulsione nel toccarli. Tutto il resto viene acquistato da popolazioni vicine. Le armi consistono soprattutto in lance lunghe e zagaglie, la dava, l’arco ed una spada somigliante a quella tipica di popolazioni nilotiche. Lo scudo riveste un’importanza particolare perché, a seconda del disegno geometrico dipintovi e dei colori indica il rango del guerriero, ha una struttura di legno rivestita di pelli. Altri contrassegni dei guerrieri sono copricapi di piume di struzzo e pelli di leone, grossi orecchini di metallo che deformano il lobo, larghi bracciali di avorio. L’abbigliamento è generalmente limitato a pelli attorno ai fianchi per le donne e sulle spalle per gli uomini, le persone di rango usano anche mantelli d: piume e di pelle di scimmia decorate variamente. Molta importanza è assegnata alla decorazione del corpo, le donne amano ornarsi con file di spirali di metallo attorno al collo e alle caviglie. Uomini e donne hanno molta cura, inoltre, di decorarsi intervenendo direttamente sul corpo: avulsione degli incisivi, depilazione totale, solo i guerrieri hanno diritto a tenere i capelli lunghi che impastano con grasso ed ocra rossa, tutti si ungono sempre di grasso sull’intera persona e si dipingono di bianco e rosso. Quasi tutto è tratto dal bestiame, e l’alimentazione si basa essenzialmente sui prodotti che ne ricavano: latte, prodotti caseari, più raramente carne e sangue, quest’ultimo ancora caldo traendolo dall’animale vivo senza recare alcun danno secondo un procedimento tipico. Questa dieta è integrata da farinacei e miele selvatico, i Nandi rappresentano il gruppo più’ prossimo ai ma sai. Originari della zona dcl Monte Elgon, si sono distribuiti in una vasta area frazionandosi in numerose tribù indipendenti. L’unica differenza rilevante dai masai sembra essere rappresentata dal notevole ruolo che riveste l’agricoltura, accanto all’attività economica primaria che rimane sempre l’allevamento, presente anche un’integrazione alimentare basata su una certa attività venatoria. I Nandi, infatti, hanno fama di essere buoni cacciatori: generalmente si servono di frecce avvelenate e trappole. Da segnalare anche, a differenza da molte altre popolazioni kenyote, un certo sviluppo dell’artigianato (Suppellettili, ceramiche, lavorazione di pellame) e della metallurgia. Anche la società Nandi possiede una struttura clanica alla quale si accompagna il sistema dei «gruppo di età», in più qui il totemismo è direttamente connesso al dan e al gruppo di età di appartenenza. L’individuo entra a far parte della struttura sociale con pratiche iniziatiche che culminano con la circoncisione per i maschi e la clitoridectomia per le femmine. La religione si fonda sul culto del dio Asis che è identificato nel sole ed é attorniato da divinità minori, è presente anche il culto dogli antenati, tutti elementi che articolano ed arricchiscono notevolmente la vita spirituale dei Nandi rispetto a tutte le altre popolazioni kenyote. Questa religiosità condiziona molto gran parte della società Nandi che è gestita, assieme alla magia e le pratiche esoteriche associate, dallo stregone che, pertanto, riveste un ruolo di primaria importanza, simile per molti aspetti, a quello dei laibon masai. Presenti anche alcuni tabù relativi all’uccisione di determinati animali considerati simboli totemici, al taglio di alcune piante sedi di spiriti e di alimentari mescolando assieme determinate sostanze come bere latte e mangiare carne nello stesso giorno, perché la mescolanza dei due elementi è considerata nefasta. Molti aspetti della quotidianità dei Nandi sono regolati dalla loro visione ammistica del mondo, anche l’uso di bere sangue fresco di bovini alla maniera dei masai conquista un significato più profondo della semplice usanza alimentare, sembra infatti che in tal modo parte dell’energia vitale dell’animale venga assimilata. Come tra i masai, solo le persone di alto rango vengono seppellite, mentre per gli altri defunti è d’uso lasciarli insepolti fuori dal villaggio alla mercé degli animali, tuttavia sembra essere presente una qualche ritualità funeraria.

da:

P.Del Papa “I gruppi Nilo-Camiti”, capitolo Masai, Ediz.IGM,Firenze, 1983

P.Del Papa “Introduzione all’ etnografia del Kenya” Universo, Firenze,1984

P.Del Papa «Expedicion Nilo» Capit.V .Edit.Televisa,Mexico, 1996